タワーマンションの防火対策

先日おきたロンドンのタワーマンション火災。

日本でのタワーマンションでは、火災時のためにどのような対策がされているのでしょうか?

タワーマンションは、一般の建物によりも狭い防火区画が設定されているので、火災が発生しても、火災を閉じ込めることが可能です。

⇒建築基準法施行令での、11階以上の部分は天井や壁などに使われている部材に応じて、100~500平方メートルごとに炎や煙を食い止める防火区画のことをいいます。

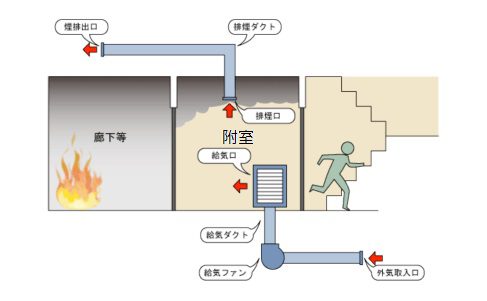

煙に関しては、共用廊下と特別避難階段の間に、「強制排煙システム」を備えた附室(ふしつ)を設置して充満しない仕組みが取られているようです。

日本の法律(消防法)では、高さ31メートルを超える建物を「高層建築物」と定義し、法令によって防火に関するさまざまな基準が設けられています。

総務省消防庁によると、高層建築物では、はしご車が届かないなど消火活動や避難が難しくなるため、消防法施行令で11階以上の階はスプリンクラーの設置が義務づけられているほか、

建物全体で、カーテンやじゅうたんなどに燃えにくい防炎製品を使うことが義務づけられています。

それに加え、屋上には万が一の際の救助にあたるヘリコプターがホバリングするためのスペースが設けられていて、空から住民を助け出すことができるように設計されています。

サンクタスタワー心斎橋ミラノグランデ屋上

また、日本では古いマンションでも防火構造がとられているが、自分の住むマンションが不安な場合は、

マンションの防火管理者に問い合わせたり、専門家に診断してもらったりして確認するほうがいいと話す専門家もいるようです。

2017年10月下旬に完成予定の「ザ・パークハウス中之島タワー」は、分譲マンションで非常用エレベーターを利用する防災対策がされたタワーマンションです。

火災や地震の際には高層建築物のエレベーターは自動的に避難階や最寄り階に停止し、避難には利用することができないのが一般的。

タワーマンションの高層階であっても避難には階段を利用することが大原則であるが、住民には高齢者も増えており、階段を使って何十階も降りて避難することが困難な人もいる。

そのための非常用エレベーターということです。

これは、あくまでも火災時のみ、歩行困難者を対象として、消化・救出活動にあたる消防隊員のみが利用できる。

はしご車も届かないような高層階へ、消防隊が迅速に展開するための防災設備であり、非常用電源の確保や難燃性設計など厳しい基準をクリアしたものが非常用エレベーターだそうです。

今後もこのような、対策のされたタワーマンションが設置されれば少しは安心ですが、日ごろから火災や災害が起きたことを想定し、避難するイメージをもっておいたほうがいいかもしれません。